個人事業主を見込客にしたい保険営業のお役立ち知識として、「個人事業主の国民健康保険料を削減する6つの方法」をご紹介します。多くの個人事業主にとって国民健康保険料は大きな負担になっています。というのも、個人事業主にとっては、「税金」はいくつかの節税方法を選択できますが、「国民健康保険料」はその仕組みから削減するのが難しいものだからです。しかし、そんな個人事業主にとっての国民健康保険料も、やりようによっては“削減できなくはない”のです。今回はその6つの方法について解説していきます。

保険料算出方式の変更と賦課限度額の推移

本題に入る前に保険営業マンなら知っておくべき知識があります。ここ数年の間に国民健康保険制度は大きく改正されていることです。その影響からもの凄い勢いで保険料が“値上げ”されています。保険営業マンが知っておくべき制度改正は大きく2点です。ひとつは保険料の算出方法が変わったこと。もうひとつは保険料賦課限度額の上限が引き上げられ続けていることです。

- 保険料算出方法の変更

- 賦課限度額の推移

保険料算出方式の変更

かつて国民健康保険料の計算方法は各種の所得控除をした後の所得から保険料を算出する「住民税方式」でした。ところが、平成25年にその計算方法が「所得方式」(旧ただし書き方式)に変わりました。端的にいうと、所得から控除できるのは“基礎控除33万円のみ”になってしまったのです。この改正によって当然、国民健康保険料は跳ね上がりました。所得控除の項目が激減したからです。

所得 - 各種控除 = 保険料算出

〉

所得 - 基礎控除43万円のみ = 保険料算出

賦課限度額の推移

まだあります。国民健康保険料には賦課上限が決まっています。しかし、賦課上限は年々引き上げられ続けています。これまで賦課上限は97万円でしたが、令和3年から賦課上限は99万円に引き上げられました。次を見れば、ここ数年の間に、いかに国民健康保険料が高騰しているかお分かりいただけるでしょう。

| 年度 | 医療分+支援分 | 介護分 | 賦課限度額 |

| 平成25年 | 65万円 | 12万円 | 77万円 |

| 平成27年 | 69万円 | 16万円 | 85万円 |

| 平成29年 | 73万円 | 16万円 | 89万円 |

| 平成30年 | 77万円 | 16万円 | 93万円 |

| 平成31年 | 80万円 | 17万円 | 97万円 |

| 令和3年 | 82万円 | 17万円 | 99万円 |

ご覧のとおり、平成25年(2013年)と令和3年(2021年)とを比べると、賦課限度額は「22万円」も引き上げられています。こうした改正により、個人事業主は所得700〜800万円程度ですぐに賦課上限の99万円に達してしまいます。ここに国民年金保険料(年19.9万円)がプラスされます。そのため個人事業主にとってこの2つの社会保険料負担(国保+国年)は深刻な悩みになっているわけです。

国民健康保険料を削減する6つの方法

こうした背景を受けて今、多くの個人事業主が国民健康保険料の負担で悩んでいます。そこで、保険営業マンが知っておくべき個人事業主の国民健康保険料を削減する6つの方法をご紹介します。あなたの営業先で国民健康保険料の重い負担で苦しんでいる自営業者がいたら、ぜひ教えてあげてください。

方法#1.国保組合に加入する

業種によっては「国民健康保険組合」(以下、「国保組合」(職域国保)という)に加入できる個人事業主がいます。「国保組合」(職域国保)とは、同業者間で組織・運営している健康保険組合のことです。令和元年度で全国に162の「国保組合」(職域国保)が存在しています。そして、この「国保組合」に加入することで、個人事業主は国民健康保険料を削減できる可能性があります。

というのも、「国保組合」(職域国保)によっては、次のような加入要件を設けることで、市区町村の国民健康保険料よりも、掛金が割安に設定されているところがあるからです。

- 保険料が所得と連動しない

- 業態(就業形態など)により保険料が決まる

- 年齢・家族数により保険料が決まる

「国保組合」(職域国保)で有名なところでは、医師国保、歯科医師国保、薬剤師国保、建設国保などがあります。いずれにしても、個人事業主にしてみると、保険料が安くなるに越したことはないわけですから、個人事業主は一度、自分の同業者で組織されていそうな「国保組合」(職域国保)の加入条件、保険料、給付内容などを確認し、比較検討しておいた方が良いでしょう。

方法#2.世帯合併する

先述のとおり、国民健康保険料には賦課上限額が決められています。そこで、二世帯住宅などで世帯を一緒にできる場合などは次の理由により世帯合併することで、保険料を大幅削減できる可能性があるのです。

- 平等割(世帯単位にかかる保険料)を削減できる

- 世帯収入が賦課上限額に達している場合は保険料を削減できる

世帯合併とは?

世帯合併とは、同一住所で、生計も共通なので、他の既存世帯に入り、1つの世帯を構成するということです。これとは逆に、同じ家に住んでいても、それぞれの生計が別々であれば、別世帯として各人が世帯主になれます。これを世帯分離といいます。

方法#3.青色申告を選択する

現在、個人事業主が白色申告を選択しているなら青色申告にすることで国民健康保険料の削減につながります。まずは国民健康保険料の計算方法です。こちらの記事で解説したとおり、国民健康保険料の計算では基準となる課税所得を出す際、所得から差し引ける控除は「基礎控除」(43万円)のみです。それ以外の、例えば、扶養控除や生命保険料控除、医療費控除などは差し引くことができません。

しかし、青色申告をしている個人事業主は別です。国民健康保険の計算では「青色申告特別控除」で最高65万円までの控除を受けることができるのです。つまり、個人事業主の所得から最高65万円までの控除を差し引くことができるので、これにより国民健康保険料の削減につながるわけです。

方法#4.経営セーフティ共済に加入する

自営業者は「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)に加入することで、国民健康保険料を削減できます。ポイントは「経営セーフティ共済」の掛金が「全額必要経費」になるという点です。そのため個人事業主の所得を圧縮し、国民健康保険料の削減効果があるわけです。

必要経費と所得控除の節税効果の違い

次の表をご覧ください。このように「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)の掛金は「全額必要経費」になりますので、個人事業主なら国民健康保険・所得税・住民税・事業税を引き下げる効果があるわけです。(※一方、同じ官製共済でも小規模企業共済・国民年金基金・個人型確定拠出年金は所得控除の対象ですから国民健康保険料の引き下げ効果はありません。混同しないようにしてください)

| 項目 | 必要経費 | 所得控除 |

| 所得税 | ○ | ○ |

| 住民税 | ○ | ○ |

| 事業税 | ○ | × |

| 国民健康保険料 | ○ | × |

保険営業に必要な知識~個人事業主が経営セーフティ共済に加入する別メリット

方法#5.クレジットカードで納付する

これは保険料削減というより、“オトク”に加入する方法になります。自治体によっては国民健康保険料をクレジットカードで納付できるところがあります。そのような自治体では保険料をクレジットカードで納付することで、次の2つのメリットを享受できます。

- ポイント・マイルがたまる

- リボ払い・分割ができる

保険料をクレジットカードで支払うには?

保険料をクレジットカードで支払う方法には大きく2つのパターンがあります。ひとつは「YAHOO!公共料金」を利用するパターン。もうひとつは「nanaco」「WAON」というったプリペイド式電子マネーを利用するパターンです。前者はクレジットカードを登録するだけで支払うことができます。後者はプリペイド式電子マネーにクレジットカードでチャージしてコンビニ等から支払うことができます。

方法#6.国保削減スキームを導入する

最後の方法は保険営業マンのあなたにぜひとも身に着けてもらいたい保険営業ノウハウです。たしかに、先述の【方法#1】~【方法#5】を実行できる個人事業主なら国民健康保険料の削減は可能です。しかし、残念ながら、【方法#1】~【方法#5】ではその削減効果は“限定的”というのが実情です。

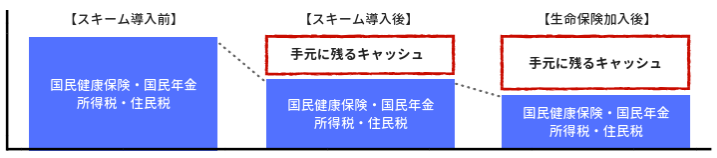

この点において、【方法#6】は違います。個人事業主の社会保険料(国保+国年)を最大111.4万円も削減できるのです。しかも、個人事業主なら“誰でも実行可能である”という大きなメリットもあります。もちろん、個人事業主に保険を売りたい保険営業マンにとってもメリットがあります。なぜなら、次図のとおり、あなたから保険に加入することで、その個人事業主はさらに手元キャッシュを増やせるからです。

つまり、自然な流れのまま、あなたは個人事業主に高確率で保険を販売できるのです。そのカラクリを知りたい保険営業マンは以下をご確認ください。個人事業主に保険を売る具体的手順をお教えします。

この記事のまとめ

以上、保険営業マンが知っておきたい「国民健康保険料を削減する6つの方法」でした。中小企業庁によると我が国の小規模事業者の約95%が個人事業主とされています。その数は全国2,064,921事業者で、大多数の個人事業主は国民健康保険料の重い負担で悩んでいます。

そんな悩める個人事業主に今回ご紹介した国民健康保険料を削減する6つの方法を教えてあげてください。6つの方法のうち1つでも該当すれば保険料削減につながるはずです。とりわけ、保険営業マンのあなたには【方法#6】をぜひマスターして欲しいと思います。本スキームをマスターすれば、全国2,064,921事業者の個人事業主があなたの有望なターゲットになるからです。以下でその詳細をご確認ください。