自営業者に保険を売りたい保険営業マンは注目してください。令和6年度の国民健康保険料賦課限度が104万円から106万円に引き上げられます。これで3年連続の引き上げです。ただでさえ国民健康保険料の重い負担は自営業者を苦しめています。そこにきてさらなる保険料の値上げです。以下、詳しく解説します。

国保保険料、年間上限額を2万円引き上げへ 来年度から 厚労省方針

自営業やフリーランスの人らが入る国民健康保険について、厚生労働省は保険料の年間上限額を2024年度から2万円引き上げる方針を固めた。上限額は年104万円が106万円になる。同省は近く開かれる社会保障審議会の部会で方針を示す予定。高齢化などで医療費が増える中、高所得層の負担を引き上げて中所得層の負担を緩和する狙いがある。上限額の引き上げは3年連続。21年度は据え置きだったが、22年度は3万円、23年度は2万円引き上げられた。

(2023.10.23 朝日新聞デジタルより引用)

保険営業マンが知るべき!国民健康保険制度改正(悪)

はじめに自営業者に保険を売りたい保険営業マンに知っておいてほしいことがあります。それは、財政状況の悪化から過去に国民健康保険制度は大きく改正(悪)されていることです。その結果、自営業者が負担する保険料はもの凄い勢いで“高騰”し続けているのです。その要因は大きく2つの改正(悪)にあります。

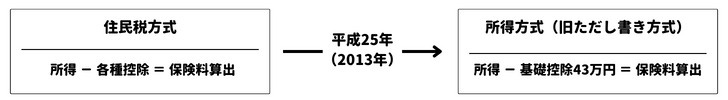

国民健康保険料の計算方法の改正

かつて国民健康保険料の計算方法は各種の所得控除をした後の所得から保険料を算出する「住民税方式」でした。ところが、平成25年にその計算方法が「所得方式」(旧ただし書き方式)に変わりました。端的にいうと、所得から控除できるのは“基礎控除43万円のみ”になってしまったのです。この改正によって当然、国民健康保険料は跳ね上がりました。所得控除の項目が激減したからです。

例えば、税金(所得税・住民税)なら所得から基礎控除・配偶者控除・国民健康保険料負担分・国民年金保険料負担分・青色申告特別控除などの所得控除を差し引いて計算します。ところが、国民健康保険料は違います。所得から控除できるのは基礎控除43万円(と青色申告控除65万円)だけなのです。

国民健康保険料の賦課上限額の改正

まだあります。国民健康保険料は「医療分保険料」「支援分保険料」「介護分保険料」の3つから成っており、それぞれ賦課限度額が決まっています。賦課上限額とは保険料負担額の上限のことです。そして今回の改正では「医療分保険料」の賦課上限が「2万円」引き上げになるわけです。

| 年度 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 賦課限度 |

| 平成21年 | 47万円 | 12万円 | 10万円 | 69万円 |

| 平成25年 | 51万円 | 14万円 | 12万円 | 77万円 |

| 平成29年 | 54万円 | 19万円 | 16万円 | 89万円 |

| 令和元年 | 61万円 | 19万円 | 16万円 | 96万円 |

| 令和2年 | 63万円 | 19万円 | 17万円 | 99万円 |

| 令和4年 | 65万円 | 20万円 | 17万円 | 102万円 |

| 令和5年 | 67万円 | 20万円 | 17万円 | 104万円 |

| 令和6年 | 69万円 | 20万円 | 17万円 | 106万円 |

過去15年で37万円の保険料アップ!

ご覧のとおり、賦課上限額は平成21年(2009年)には69万円でしたが、令和4年(2022年)には102万円に、令和5年(2023年)には104万円になり、令和6年(2024年)には106万円になっています。過去15年で37万円の保険料アップです。こうして見るともの凄い勢いで上昇していることが分かるでしょう。

この2つの“改正ダブルパンチ”によって、多くの自営業者にとっては税金よりも、むしろ国民健康保険料の方が大きな負担になっており、その負担の重さに苦しめられているわけです。

令和6年の国民健康保険料シミュレーション

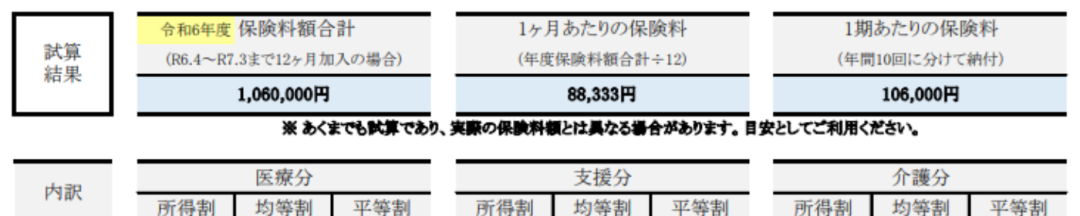

先述のとおり、今回の改正では賦課限度額が2万円引き上げられ、「106万円」になります。ならば、自営業者にどれくらい所得があると賦課上限額に達するのか。具体例を挙げて解説しましょう。

例えば、横浜市在住で、夫が自営業、妻は専業主婦、夫婦2人とも40歳以上で子供が2人いたとして総所得760万円だったとします。このケースで令和5年度の数値(保険料率)をもとにコチラの実務ノウハウ付属の「国民健康保険料計算ソフト」で試算してみます。

すると、次のとおり、令和6年度の国民健康保険料は賦課上限106万円に達することになります。

国民健康保険料の納付開始月

なお、国民健康保険料は当年4月から翌年3月までの1年(12ヶ月)分を当年6月~7月から翌年3月までの10期~9期に分けて支払う仕組み(年10回or9回払い)です。よって、令和5年度の保険料納付は6月~7月から始まります。(※ただし、年10回or9回払いにつき納期分は月割り保険料ではない)

中間層に負担のかかる仕組み

このようにある程度の所得があると、自営業者の国民健康保険料はすぐに賦課上限に達してしまいます。ここに自営業者は国民年金保険料の負担が令和6年度で年額203,760円(月額16,980円)プラスされます。国民年金保険料の負担は被保険者単位ですから夫婦2人なら負担は年額407,520円のプラスです。

その結果、先の横浜市在住の自営業者は国民健康保険料の負担と合わせて年額1,467,520円(年額106万円+年額407,520円)もの負担になるのです。この額はかなり大きな支出インパクトでしょう。

我が国の国民健康保険制度は低所得者でも、高額所得者でもない、最大ボリュームゾーン(中間層)に一番負担のかかる仕組みになっています。その結果、自営業者にそれなりの所得があるとすぐに保険料の賦課上限に達してしまうのです。自営業者の住んでいる地域(市区町村)にもよりますが、例えば保険料の高い地域(市区町村)では所得300万円に対して年間保険料50万円なんてケースもあるほどです。

この記事のまとめ

以上、保険営業マンが知っておくべき!令和6年の国民健康保険料の賦課上限引き上げでした。自営業者にとって「税金」にはいくつかの節税方法があります。しかし、「国民健康保険料」はその仕組みから削減するのが難しいのが実情です。とはいえ、です。やりようによっては高額な国民健康保険料のいくらかを削減することはできます。具体的には、以下の記事で紹介する方法がそうです。

保険営業に必要な知識~個人事業主の国民健康保険料を削減する6つの方法

令和5年10月の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会では国民年金(基礎年金)の保険料納付期間を現行の20歳以上60歳未満の40年間から65歳までの“45年間”に延長する案も議論され、同委員の大多数が“賛成”の意見を述べています。おそらく年金財政を鑑みると“45 年間”に延長されるでしょう。そうなれば自営業者の保険料負担はさらに増すことになります。

こうした状況は保険営業マンにとって“大きなビジネスチャンス”です。「何とかして保険料負担を減らしたい!」という自営業者の強烈なニーズを後押ししてくれるからです。このチャンスを活かしましょう。